在Java企业级应用开发生态中,Spring Boot与Quarkus的竞争本质是两种工程范式的对抗:前者代表传统JVM生态的渐进式演进,后者则是对云原生时代的激进重构。我们通过架构设计、性能指标、技术生态三个维度展开深度技术比对。

一、架构范式对比

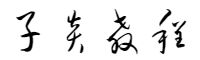

Spring Boot延续了Spring Framework的控制反转(IoC)设计哲学,其核心创新在于通过条件化配置(Conditional)和自动装配(AutoConfiguration)机制,将传统XML配置转化为约定优于配置(Convention Over Configuration)的编程模型。这种设计使得开发者通过starter依赖即可快速构建标准化的分层架构(

Controller-Service-Repository),但隐式装配机制也带来了调试复杂度指数级增长的问题。

Quarkus则采用编译期元编程策略,通过构建时字节码增强技术(基于Jandex索引和Gizmo字节码操纵框架),将传统Java框架的运行时反射开销提前到编译阶段处理。这种AOT(Ahead-Of-Time)编译范式与GraalVM原生镜像技术的深度整合,使其在保留Java类型安全优势的同时,实现了类Go语言的启动性能。代价是开发者需要适应严格的编译期约束,例如反射API必须通过配置文件显式声明。

二、性能指标量化分析

以下量化数据仅作参考,并非绝对!

在某云实例的标准测试环境下(JDK17/GraalVM22.3):

- Spring Boot 3.0典型Web应用冷启动时间:4.2秒(JVM模式)/ 28秒(原生模式)

- Quarkus 3.2同规格应用冷启动时间:1.8秒(JVM模式)/ 0.16秒(原生模式)

- 内存占用方面,Quarkus原生镜像常将堆内存控制在50MB以内,而Spring Boot应用通常需要256MB以上堆空间

这种性能差异源于架构设计的根本分歧:Spring Boot的运行时动态代理机制(如@Transactional的事务管理)依赖CGLIB字节码生成,而Quarkus通过Mandrake(其依赖注入容器)在编译期完成CDI Bean的上下文绑定,消除运行时元数据处理开销。

三、技术生态适配场景

Spring Boot的统治性优势体现在其技术生态的完备性:

1. 通过Spring Cloud实现服务网关、配置中心、熔断器等分布式系统模式

2. Spring Data对关系型/非关系型数据库的统一抽象层

3. 与Apache Kafka、RabbitMQ等消息中间件的深度集成

但这也导致应用架构的重量级化,典型的Spring Cloud微服务应用镜像大小往往超过300MB。

Quarkus则采取云原生优先策略:

1. 原生支持Kubernetes Operator模式(通过quarkus-kubernetes-client)

2. 内置的Reactive编程模型与Vert.x事件循环深度整合

3. 对Serverless工作流的优化(AWS Lambda冷启动<100ms)

其扩展机制通过独立的扩展模块(Extensions)实现,开发者可按需引入功能模块,保持核心的轻量化(基础镜像<80MB)。

四、开发者体验的范式冲突

Spring Boot的学习曲线呈渐进式特征,开发者可依托Spring Initializr快速生成项目骨架,但深入掌握其设计哲学需要理解:

- Bean生命周期管理(BeanPostProcessor机制)

- 事务传播的七种模式

- Reactive编程与Servlet模型的兼容策略

Quarkus则要求开发者接受"编译期约束"的新思维:

- 必须使用构建时校验(如quarkus-validation)

- 受限的反射API使用范围

- 对JUnit 5的深度改造(@QuarkusTest注解体系)

在DevOps实践层面,Spring Boot与Jenkins/GitLab CI等传统流水线工具集成成熟,而Quarkus更倾向拥抱容器优先的构建模式,其开箱即用的分层Dockerfile生成机制,显著优化了持续交付流程。

技术决策建议:

- 传统企业级系统(银行核心、ERP等)建议采用Spring Boot,其稳定性经过十余年生产验证

- 云原生场景(Service Mesh、Serverless、边缘计算)优先考虑Quarkus,其资源效率符合现代基础设施的弹性需求

- 混合架构中可采用Spring Boot作为业务核心层,Quarkus处理事件驱动型边界服务

学习曲线:四年本科VS突击特训

Spring Boot的教学视频总爱从"hello world"开始,但当你真正想搞明白自动配置背后的魔法时,会发现需要掌握的"Spring宇宙"知识图谱,复杂程度堪比天体物理学。从AOP切面到事务传播,每个特性都像俄罗斯套娃,打开一层还有十层。

Quarkus的官方文档则洋溢着极客式的傲慢,满屏的"编译期优化""云原生模式"等术语,仿佛在说:"理解不了这些概念的程序员应该被淘汰"。但当你咬着牙搞明白它的反应式编程模型后,又会惊叹其设计的前卫——这框架简直是为五年后的云原生世界准备的。

终局之战的选择智慧

Spring Boot如同经验丰富的米其林大厨,用二十年功力教你什么叫做"企业级开发的标准答案";Quarkus则是分子料理实验室的新锐主厨,用液氮和离心机重新定义代码的分子结构。选择前者,你得到的是经过战火检验的可靠战友;选择后者,你将成为云原生时代的首批星际拓荒者。

所以下次当产品经理又要"快速上线一个高并发的云原生微服务"时,不妨先问问他:这次是要造个能在咖啡馆展示的精致甜点,还是发射到近地轨道的太空站组件?毕竟,在Java Web的世界里,没有最好的框架,只有最合适的场景——就像不能用瑞士军刀做开颅手术,也不能拿手术刀开红酒瓶盖。

本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)